root canal treatment歯の根の治療

歯の根っこである根管は、歯を支えるだけでなく、歯に栄養を送る歯髄という大切な組織が詰まっています。重度のむし歯になると、根管まで細菌に侵されてしまい、激しい痛みや顔の腫れだけでなく、あごの骨まで溶かされてしまいます。倉敷市の歯科・歯医者「西阿知クォーツ歯科クリニック」では、精密検査により患者さまの状態を正確に把握し、大切な歯を残すために精密な根管治療をご提供しています。

当院の根管治療についてご紹介します。

根管治療について

根管治療とは、歯の内部にあるむし歯菌に侵された神経や歯質、細菌を除去して痛みや腫れを取り除き、歯をできる限り残す治療のことです。

根管は歯髄(しずい)が入っている歯の内部のことで、神経や血管などが通っています。歯は、歯髄から栄養や水分を供給されてその健康を保っています。

むし歯菌が歯髄に入り込んでしまうと、神経が直接刺激されて常にズキズキと痛みが出たり、顔が腫れたりします。自然治癒することはなく、そのまま放置すると歯の内部だけでなく骨まで溶けてしまいます。お口の健康を守るためには、根管治療が必要です。

根管治療における診断

- 画像診断により、歯そのものや神経がむし歯菌に汚染されているかを確認

- マイクロスコープにより患部を目視する

- プロ―ピングにより、歯の根に病巣があるかをチェックする

- 歯の治療のみで健康を取り戻せるかを判断する

- 問診により、いつ頃からどのように痛いのか、どうすると痛みがあるのかを把握する

- 再治療のケースでは、いつごろ治療したのかを確認する

- 複数根の場合、すべての根に病巣があるとは限らないため、それぞれの根を一つずつ診断する

- なぜ、むし歯になったのかを明らかにする

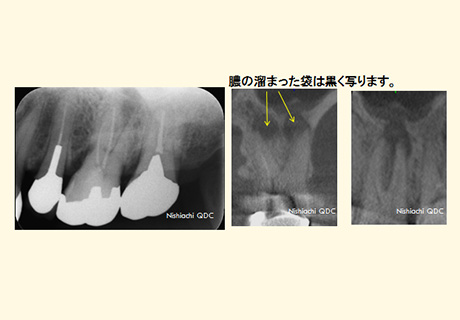

CT撮影しないと診断が難しいケース

治療したにもかかわらず「噛んだときに痛みがある」と来院された患者さまのケースです。

左のレントゲンでは膿の袋がレントゲンに写っていません。しかし、CTで撮影したところ、2つの根の先端に大きな膿の袋が発見されました。さらに、この歯には根が3本ありますが、1つの根は全く手をつけられていませんでした。つまり、細菌に感染した神経がまるまる残っていたのです。CTでこのような事実が判明したため、早急に歯の根の治療を開始しました。

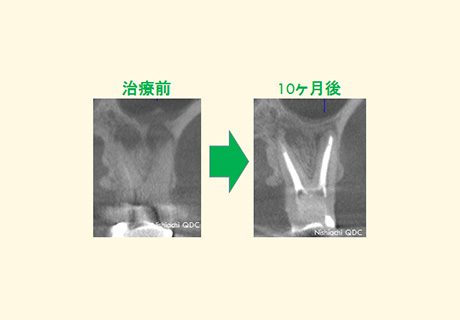

マイクロスコープを用い、精密な根の治療(根管治療)を行って感染源を除去すれば、骨はじっくりと再生していきます。治療後、CTで確認したところ、膿の袋がなくなってきているのが確認できました。

根管治療の症例

| 症例タイトル | 他院で抜かなければいけないと言われた |

|---|---|

| 年齢 | |

| 性別 | 41 |

| 住所 | 男 |

| 主訴/ニーズ | |

| 治療期間 | 3か月 |

| 治療内容 | |

| 費用 | |

| "院長コメント& 治療のリスク" |

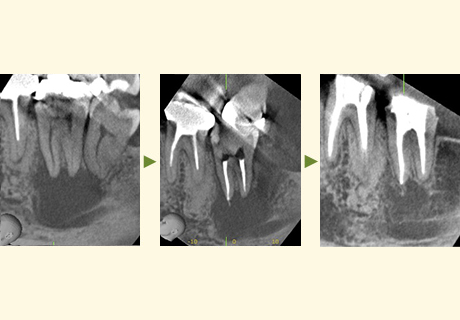

他院で膿がたまって骨が溶けている、膿が大きすぎるため抜かないと言われて来院されました。 |

詳しくはこちら >>

当院の根管治療の考え方

「できるだけ歯髄を残すため、可能な限り抜髄しない」ことが根管治療の考え方です。歯髄は歯に栄養を与えるために大切な組織であるため、抜髄してしまうと歯が脆くなって、将来的に歯を残せなくなる可能性があります。当院では、「歯髄温存療法(間接覆髄)」や「直接覆髄」などにより、歯髄をできるだけ残すように心がけています。

根管治療の流れ

1.抜髄(ばつずい)

患者さまがご理解され、ご納得いただけましたら治療方針に基づいて根管治療を開始します。まず行うのは、むし歯菌に侵された歯髄を除去する「抜髄」です。麻酔をした後、専用器具でむし歯菌に侵された歯質を除去し、歯髄を取り除いていきます。

2.根管の中を清掃・消毒

歯髄の除去後は清掃を行い、根管の中の汚れを除去します。その後、確実に治療・消毒・薬剤の充填を行うため、専用器具を使って根管の長さを測定します。清掃・測定後は、洗浄して消毒し、根管内の細菌を徹底的に除去します。

3.根管の中に薬を充填

炎症が強い場合は、根管内に薬剤を充填し、密閉して経過をみます。炎症が治まり、根管内が清浄化するまで、薬剤による洗浄・充填を繰り返し行います。

4.詰めもの

根管内が完全に清浄化されたと判断されましたら、ゴムのような素材を隙間がないように緊密に詰めます。

5.土台

詰めものがされた根管の上に、被せ物を取り付けるための土台をつくります。この土台には、歯の補強や根管内部への細菌侵入を防ぐなどの役割があります。土台の素材は金属製、プラスチック製などさまざまなものがありますので、事前にお選びください。

6.被せ物

土台をつくりましたら、人工の歯である被せ物を取り付けます。被せ物は、噛み合わせを考慮して、バランスを見ながら調整しつつ製作しますので、お時間をいただいています。ケースによっては仮歯を取り付けることもあります。

根管治療の期間

治療期間は病状の重症度や個人差にもよりますが、1~3ヶ月程度かかることが多いです。当院では、唾液による細菌感染を徹底的に防ぐ特別な処置をして、根本の原因を徹底的に取り除くなど丁寧に治療を行っています。そのため期間は長くかかりますが、治療後の再発リスクが低く、歯を長持ちさせられます。